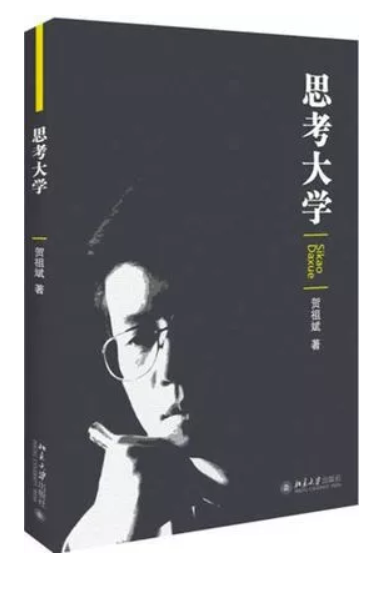

“我理想的大学,应该而且可以是这样的:学生在这里自由成长,收获着知识、自信和理想;教授们学术至上,追逐着科学和教育的梦想;师生的自由讨论常常碰撞出智慧的火花。这里,有人物,有故事,有书香,有回忆,还有爱。”(贺祖斌.《思考大学》.北京 大学出版社,2015)

今天,官微君摘录贺祖斌校长在文化沙龙上演讲的部分内容,与大家共同分享师大故事与大学文化记忆。

第一个问题:独秀书房和人文实验室

第二个问题,校庆的意义和价值

第三个问题,师大故事与大学文化记忆

北大学者陈平原曾说“对于大学而言,积累资产,积累大楼,积累图书,同时也积累故事。对于一所历史悠久的大学来说,积累故事其实很重要。因为,这是一代代学生记忆里最难忘怀的。几十年后,诸位重新聚会,记得的,很可能是一些无关紧要的琐事,以及校园里有趣的人物,而不是老师们讲授的具体课程。”师大86年的历史岁月中,留下了很多故事和人物。今天我和大家主要分享五位人物的故事。

第一个是首任校长杨东莼先生故事。杨东莼(1900-1979)1932年10月12日,广西师专隆重举行开校暨校长就职典礼,我们的校庆日在每年的10月12日,也是从这里来的。在典礼上,他说:“我们这个学校办在广西,是用广西人民的膏血来办的,将来你们出校是要替广西社会服务的,所以我们这个学校的根据就在广西。”我在2018级新生入学典礼上回忆了这一段历史:在就职典礼上,杨东莼提出了“师专是建设广西之柱石”的口号,并指出,要“改变传统学习方法,改变依赖教科书的习惯”,要“即知即行”、“教学做合一”。杨东莼高度重视团体训练,他指出:“团体训练是师专学校的根本精神,是师专学校一切活动的灵魂。”同时,他还特别强调实施“自由研究”的办学方针。今年校庆日将在雁山校区图书馆举行杨东莼塑像落成揭幕仪式。

第二个是文学科主任陈望道的故事。陈望道(1891-1977),1935年9月至1937年7月,陈望道任教于广西师专、广西大学文法学院,担任文学科主任,主讲修辞学与中国文法。后来做了复旦大学校长、民盟中央副主席等。在校期间,他组建剧团,支持创办《月牙》刊物,大力推广新文艺活动,传播进步思想。1935年9月初,广西师专举行盛大的开学典礼,典礼上,新上任的文学科主任陈望道身着酱色长衫,气质温文庄重,上台作了题为《怎样负起文化运动的责任》的演讲,陈望道的演讲言简意深,给师生以反封建的启示和号召。同时,他借《桂林日报》开出每周一期专栏《文艺周刊》,发表了学生的新诗、散文、短篇小说、文艺短评和翻译作品,也为师生们津津乐道。

第三个是胡适游雁山园的故事。胡适(1891-1962),著名学者、新文化运动的领袖之一。美国哥伦比亚大学哲学博士。1932年,他任北京大学文学院院长,胡适于1935年1月应邀到广西师专讲演,之后由校长罗尓棻等人陪同游览校园。胡适在《南游杂忆》中饶有兴致地记叙了广西师专之游。胡适游岩洞、赏红豆树后给岩洞取名为“相思岩”,并作诗一首,寄题相思岩:相思江上相思岩,相思岩下相思豆;三年结子不嫌迟,一夜相思叫人瘦。胡适先生的到访学校并作诗、取名等轶事,成为一段佳话。

第四个是教务长林砺儒的故事。林砺儒(1889-1977),教育家,毕业于日本东京高等师范学校。1942年至1947年间,林砺儒被桂林师院院长曾作忠聘为教授兼教务长。他除掌管教务行政工作外,还亲自讲授教育概论、伦理学、教育哲学和西洋教育史等课程。新中国成立后,任教育部副部长,北京师范大学校长。林砺儒资深卓识,协助曾作忠利用大批进步文化人云集桂林的大好时机,先后聘定教育系主任林仲达、英语系主任陈翰笙、史地系主任陈竺同、理化系主任谢厚藩,还有一大批进步学者和知名人士来校任教。此外,林砺儒还广邀校外的专家学者来作报告,有梁漱溟、白鹏飞、柳亚子、熊佛西、田汉等作有关学术报告,扩大师生的学术视野。为纪念这段历史,我今年初还专门请我校美术学院的数名教授集体创作一幅林砺儒在学校的画像,在访问北京师范大学时赠送给校方,作为两校的历史记忆。

第五个是艺术教育系主任伍纯道的故事。伍纯道(1932-1993),当代书法家。我校艺术教育系首任系主任、教授,广西书法家协会副主席。伍纯道在书法艺术上,继承了我国历代书法家的笔法、结构法、章法和墨法等方面的优良传统,功底扎实,凝重浑厚,书路宽广,擅长楷书。现使用的“广西师范大学”校名为伍纯道书写。1985年他负责筹建艺术教育系,他把自己在日本举办个人书法作品展所得的数十万收入购买钢琴和一批教学设备、图书资料,并全部捐献艺术教育系。他对书法艺术精益求精,对教学认真负责;对学生满腔热情,循循善诱;他求才若渴,关心教师的成长。教育厅还专门下文要求对伍纯道的先进事迹和高尚思想,在全区教育战线大力开展学习的活动。

我刚刚讲的五个故事,由于时间关系,只是简单的介绍其历史故事,他们还有很多具有细节和温度的故事,可以说,这些故事串起了学校从师专到师院再到师大时期的历史。为了铭记历史,丰富校园校史文化,学校已经决定在雁山校区为我刚刚讲的杨东莼、林砺儒、陈望道、伍纯道塑像,同时还准备为在不同时期为学校发展做出历史贡献的名校长曾作忠、张云莹和名教授薛暮桥、林焕平、钟文典,谢厚藩、陈伯康、赵佩莹塑像。校园文化的积淀是一个个故事和一个个人物历史积累下来的,这样的大学文化记忆因此有了细节,有了生命,有了感动,有了温度。这也是我们每年校庆时刻,需要不断回望的历史和人物,因为这是我们的过去。知晓来路,方知去路;不忘初心,方得始终。

我想,随着时代的进步,人们价值观的变化,大学校庆也应该回归到大学教育的本质;以加强内涵建设为根本,内修文化、外塑形象,既展示大学良好的办学形象,也为未来发展积蓄力量,这才是大学校庆的最高目标。

文章来源:广西师范大学微信公众号

桂公网安备45030502000260号

桂公网安备45030502000260号